13.03.2020 - 12:58 Uhr

Yatagan

395 Rezensionen

Yatagan

Top Rezension

57

Von Zauberern, Pharaonen und Totenerweckungen: ein Ausflug in literarische Motive der Antike mit besonderer Betrachtung olfaktorischer Mentalitäten und der goldenen Zwanziger

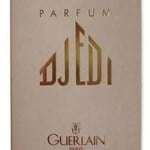

Djedi oder Dedi war, wie in der oben stehenden Information nachzulesen, ein fiktiver altägyptischer Zauberer, der am Hofe des Königs Cheops ein besonderes Wunder vollbracht haben soll. Man sagte ihm nach, dass er Tote zum Leben erwecken könne und überdies Wissen über ein geheimnisvolles Heiligtum besäße, nach dem König Cheops seit Längerem suchen ließ. Den unmoralischen Vorschlag des Königs, einen Kriminellen köpfen und dann wieder lebendig werden zu lassen, lehnt Djedi entrüstet ab. Stattdessen vollbringt er das geforderte Wunder bei einer Gans und einem Stier. Nachdem der Zauberer dem Pharao überdies noch in einer Prophezeiung weissagt, dass er selbst zwar nicht mehr lange regieren, ihm dafür jedoch drei seiner Söhne auf dem Thron nachfolgen würden, belohnt er Djedi, indem er ihn fortan im Palast eines Sohnes wohnen lässt. Interessant aus heutiger Perspektive ist vor allem, dass Djedi den Tod eines Menschen, wenngleich ein verurteilter Verbrecher, brüsk ablehnt und stattdessen seine Zauberkraft an Tieren erweist. Totenerweckungen waren in der Antike ein nicht ganz seltenes literarisches Motiv, man denke nur an Eurydike, die von ihrem Mann Orpheus zeitweise aus dem Totenreich geholt wird. Besonders berührend sind die Erzählungen der Auferweckung des Lazarus (Joh 11) oder der zwölfjährigen Tochter des Jairus (Mk 5 und Synoptiker Mt 9, Lk 8) durch Jesus. Doch während die Auferweckungen im Neuen Testament Zeugnisse der Macht Jesu über den Tod sind, damit auf seine eigene Auferstehung vorausweisen und den Gläubigen Trost spenden, dient die Zauberkunst des Djedi eher als moralische Bewährungsprobe. Während der Pharao ohne zu Zögern einen Menschen für das Experiment zu opfern bereit ist, lehnt der moralisch integre Djedi dieses Ansinnen ab.

Ob die Käuferinnen des Duftes in den goldenen 20er Jahren etwas von dieser schillernden literarischen Figur wussten, sei dahingestellt, aber nicht selten wurden (auch) damals Düfte nach bekannten realen oder fiktiven Gestalten, kulturhistorischen Moden oder zeitgeschichtlichen Ereignissen benannt (Ossian, En Avion, Mitsouko, Shalimar, Liu, Vol de Nuit...). Insofern könnte der Name auf das damalige Interesse an Ägyptologie verweisen, denn 1922 war von Howard Carter das Grab des Tutanchamun entdeckt worden - und das Tal der Könige oder die Cheops-Pyramide faszinieren von da an bis heute.

Der Duft selbst ist eine Legende: Immer wieder wird er als Referenz benannt, als besonders herausragender Guerlain-Duft beschrieben und die vorausgehenden, lesenswerten Kommentare reihen sich diesbezüglich ein. Interessant ist, wie mir scheint, dass sie alle im Jahr 2011 veröffentlich wurden, als offenbar einige Tropfen des phantastischen Zaubersaftes im Forum kreisten oder bei einem Parfumo-Treffen verteilt wurden. Bevor sich nun die Dekade jährt, schien es mir wert, den Duft neu zu betrachten und zu beschreiben.

Sicherlich war er seinerzeit leichter erhältlich, da er im Jahre 1996 zum 70. Jubiläum von Guerlain erneut auf den Markt gebracht wurde und damit erst 15 Jahre alt war. Mir ist es nun auch gelungen einen Milliliter eines Vintage-Flakons aufzutreiben, der überdies noch eine hervorragende Güte hat. Ob es sich dabei um die Original-Version oder doch eher um die 1996er-Version handelt, ist mir dabei nicht so wichtig, denn die Guerlain-Nachbauten sind in aller Regel von ausgezeichneter Qualität - und bewusst nah am Original orientiert, so dass beide Fassungen einander recht ähnlich sein dürften. Übrigens zeigt m.E. die Wiederveröffentlichung, welchen Status Guerlain seiner Schöpfung aus dem Jahre 1926 zubilligt, denn Düfte ohne besondere dufthistorische Bedeutung kämen in diesem Hause für eine Neuauflage kaum in Frage.

Zunächst einmal will ich festhalten, dass der Duft aus meiner Sicht ganz klar die Guerlinade enthält (die man in reiner Form etwa in Guerlains "180 Ans de Créations" finden kann), auch wenn das nicht alle Kommentatoren so sahen. Unterlegt wird diese charakteristische, weiche, etwas animalische und nur minimal florale, vielmehr balsamische Note (Tonka, Vanille, Moschus, Amber, diverse Blüten) hier durch einen rauchigen Vetiverakzent und eine Ledernote im klassischen Sinne à la Knize Ten oder Bel Ami (Exkurs für jüngere Semester: Solche Ledernoten haben nichts mit dem Synthetikleder aus Tuscan Leather & Co. zu tun). Dabei sind die animalischen Noten nie aufdringlich, sondern sehr weich und warm. Zibet und Ambra glänzen golden. Ein bisschen erinnert mich der Duft in der Herznote auch an Vol de Nuit, wobei bei Vol de Nuit mit der Zeit Galbanum durchdringt, das hier fehlt. Nichts zu tun hat Djedi auch mit den markanteren und vanillelastigen Guerlain-Parfums wie Shalimar und Habit Rouge oder den kantigen, krautig-lavendeltönenden Jicky oder Mouchoir de Monsieur. Typisch für viele ältere Guerlain-Düfte ist ihre dichte, harmonisch-komplexe Formel in der Herz- und Basisnote, die die Identifikation einzelner Blüten sehr schwierig macht. Interessant ist aber immerhin, dass Djedi wie viele Düfte der Zeit um ein Chypre-Gerüst herum komponiert wurde (Bergamotte, Rose, Jasmin, Moos), ohne dass es stark zum Tragen käme. Die Ecken und Kanten vieler Chypre-Düfte fehlen hier, auch wenn man Djedi vielleicht als Leder-Chypre (wohlgemerkt eine eigene Kategorie) durchgehen lassen könnte. Dabei ist Djedi bis heute trotz der um den Duft kreisenden Legenden so selten, dass es in den einschlägigen Genealogien von Haarmann & Reimer nicht auftaucht und somit auch keine Quelle zur dufthistorischen Verwandtschaft mit anderen Lederdüften belegbar ist. Ich schließe mich gleichwohl denjenigen Kommentator*innen an, die die Ledernote bei diesem Parfum besonders betonen. Sie ist weich, fast cremig, dunkel, mit grünen Akzenten durchsetzt, etwas animalisch angeraut; auf der Haut kommt die Vetivernote stärker zur Geltung als auf Duftstreifen oder Textil. Im Herzen ist auch die Tonkanote besonders stark, die ja zur Guerlinade dazugehört. Eine Vanillenote ist möglich, aber nicht sicher. In der Basis zeigt sich das Eichenmoos.

Warum ein solcher Duft heute nicht mehr hergestellt wird, ist sicherlich leicht zu beantworten. Natürlich ist hier (wenigstens in der Urversion) echtes Zibet enthalten (heute in aller Regel zum Glück aus ethischen Gründen verboten), ein ordentlicher Klecks Eichenmoos durfte seinerzeit nie fehlen, wurde heute aber von der IFRA geächtet. Auch beim Moschus darf man echtes Hirschmoschus vermuten (auch das aus tierethischen Erwägungen heute in Europa aus guten Gründen fast überall verboten oder verpönt).

Warum hat mich Djedi so sehr fasziniert, dass ich es mit 9.5 Punkten bewertet habe? Irgendwann fiel mir auf, dass der Duft aus dem Jahr 1926 stammt, dem Geburtsjahr meines Vaters und der Hoch-Zeit der goldenen Zwanziger. Die Idee, etwas über das Lebensgefühl und Kultur dieser Zeit durch einen Duft erfahren zu können, hat mich interessiert. Dabei entdeckte ich die unten stehenden euphorischen Kommentare und den offensichtlich besonderen Status des Duftes.

Warum habe ich den Duft nicht mit der Höchstnote bewertet? Der Duft ist ein Monument und ein Symbol für die Mentalität seiner Zeit, der besonderen Epoche der Roaring & Swinging Twenties, aber für Zeitgenossen fast noch etwas schwerer tragbar als Jicky, Mouchoir de Monsieur, Vol de Nuit oder Shalimar; all das sind Düfte, die ich liebe und die für mich als Zeitdokument (noch) besser funktionieren, weil sie m.E. durchweg auch heute noch unkompliziert tragbar sind.

Ob die Käuferinnen des Duftes in den goldenen 20er Jahren etwas von dieser schillernden literarischen Figur wussten, sei dahingestellt, aber nicht selten wurden (auch) damals Düfte nach bekannten realen oder fiktiven Gestalten, kulturhistorischen Moden oder zeitgeschichtlichen Ereignissen benannt (Ossian, En Avion, Mitsouko, Shalimar, Liu, Vol de Nuit...). Insofern könnte der Name auf das damalige Interesse an Ägyptologie verweisen, denn 1922 war von Howard Carter das Grab des Tutanchamun entdeckt worden - und das Tal der Könige oder die Cheops-Pyramide faszinieren von da an bis heute.

Der Duft selbst ist eine Legende: Immer wieder wird er als Referenz benannt, als besonders herausragender Guerlain-Duft beschrieben und die vorausgehenden, lesenswerten Kommentare reihen sich diesbezüglich ein. Interessant ist, wie mir scheint, dass sie alle im Jahr 2011 veröffentlich wurden, als offenbar einige Tropfen des phantastischen Zaubersaftes im Forum kreisten oder bei einem Parfumo-Treffen verteilt wurden. Bevor sich nun die Dekade jährt, schien es mir wert, den Duft neu zu betrachten und zu beschreiben.

Sicherlich war er seinerzeit leichter erhältlich, da er im Jahre 1996 zum 70. Jubiläum von Guerlain erneut auf den Markt gebracht wurde und damit erst 15 Jahre alt war. Mir ist es nun auch gelungen einen Milliliter eines Vintage-Flakons aufzutreiben, der überdies noch eine hervorragende Güte hat. Ob es sich dabei um die Original-Version oder doch eher um die 1996er-Version handelt, ist mir dabei nicht so wichtig, denn die Guerlain-Nachbauten sind in aller Regel von ausgezeichneter Qualität - und bewusst nah am Original orientiert, so dass beide Fassungen einander recht ähnlich sein dürften. Übrigens zeigt m.E. die Wiederveröffentlichung, welchen Status Guerlain seiner Schöpfung aus dem Jahre 1926 zubilligt, denn Düfte ohne besondere dufthistorische Bedeutung kämen in diesem Hause für eine Neuauflage kaum in Frage.

Zunächst einmal will ich festhalten, dass der Duft aus meiner Sicht ganz klar die Guerlinade enthält (die man in reiner Form etwa in Guerlains "180 Ans de Créations" finden kann), auch wenn das nicht alle Kommentatoren so sahen. Unterlegt wird diese charakteristische, weiche, etwas animalische und nur minimal florale, vielmehr balsamische Note (Tonka, Vanille, Moschus, Amber, diverse Blüten) hier durch einen rauchigen Vetiverakzent und eine Ledernote im klassischen Sinne à la Knize Ten oder Bel Ami (Exkurs für jüngere Semester: Solche Ledernoten haben nichts mit dem Synthetikleder aus Tuscan Leather & Co. zu tun). Dabei sind die animalischen Noten nie aufdringlich, sondern sehr weich und warm. Zibet und Ambra glänzen golden. Ein bisschen erinnert mich der Duft in der Herznote auch an Vol de Nuit, wobei bei Vol de Nuit mit der Zeit Galbanum durchdringt, das hier fehlt. Nichts zu tun hat Djedi auch mit den markanteren und vanillelastigen Guerlain-Parfums wie Shalimar und Habit Rouge oder den kantigen, krautig-lavendeltönenden Jicky oder Mouchoir de Monsieur. Typisch für viele ältere Guerlain-Düfte ist ihre dichte, harmonisch-komplexe Formel in der Herz- und Basisnote, die die Identifikation einzelner Blüten sehr schwierig macht. Interessant ist aber immerhin, dass Djedi wie viele Düfte der Zeit um ein Chypre-Gerüst herum komponiert wurde (Bergamotte, Rose, Jasmin, Moos), ohne dass es stark zum Tragen käme. Die Ecken und Kanten vieler Chypre-Düfte fehlen hier, auch wenn man Djedi vielleicht als Leder-Chypre (wohlgemerkt eine eigene Kategorie) durchgehen lassen könnte. Dabei ist Djedi bis heute trotz der um den Duft kreisenden Legenden so selten, dass es in den einschlägigen Genealogien von Haarmann & Reimer nicht auftaucht und somit auch keine Quelle zur dufthistorischen Verwandtschaft mit anderen Lederdüften belegbar ist. Ich schließe mich gleichwohl denjenigen Kommentator*innen an, die die Ledernote bei diesem Parfum besonders betonen. Sie ist weich, fast cremig, dunkel, mit grünen Akzenten durchsetzt, etwas animalisch angeraut; auf der Haut kommt die Vetivernote stärker zur Geltung als auf Duftstreifen oder Textil. Im Herzen ist auch die Tonkanote besonders stark, die ja zur Guerlinade dazugehört. Eine Vanillenote ist möglich, aber nicht sicher. In der Basis zeigt sich das Eichenmoos.

Warum ein solcher Duft heute nicht mehr hergestellt wird, ist sicherlich leicht zu beantworten. Natürlich ist hier (wenigstens in der Urversion) echtes Zibet enthalten (heute in aller Regel zum Glück aus ethischen Gründen verboten), ein ordentlicher Klecks Eichenmoos durfte seinerzeit nie fehlen, wurde heute aber von der IFRA geächtet. Auch beim Moschus darf man echtes Hirschmoschus vermuten (auch das aus tierethischen Erwägungen heute in Europa aus guten Gründen fast überall verboten oder verpönt).

Warum hat mich Djedi so sehr fasziniert, dass ich es mit 9.5 Punkten bewertet habe? Irgendwann fiel mir auf, dass der Duft aus dem Jahr 1926 stammt, dem Geburtsjahr meines Vaters und der Hoch-Zeit der goldenen Zwanziger. Die Idee, etwas über das Lebensgefühl und Kultur dieser Zeit durch einen Duft erfahren zu können, hat mich interessiert. Dabei entdeckte ich die unten stehenden euphorischen Kommentare und den offensichtlich besonderen Status des Duftes.

Warum habe ich den Duft nicht mit der Höchstnote bewertet? Der Duft ist ein Monument und ein Symbol für die Mentalität seiner Zeit, der besonderen Epoche der Roaring & Swinging Twenties, aber für Zeitgenossen fast noch etwas schwerer tragbar als Jicky, Mouchoir de Monsieur, Vol de Nuit oder Shalimar; all das sind Düfte, die ich liebe und die für mich als Zeitdokument (noch) besser funktionieren, weil sie m.E. durchweg auch heute noch unkompliziert tragbar sind.

37 Antworten

Kopfnote

Kopfnote

Herznote

Herznote

Basisnote

Basisnote

VintageGold

VintageGold Yatagan

Yatagan Rivegauche

Rivegauche