Parfüm - Eine Zeitreise I Teil III: Die frühe Neuzeit

Vorwort:

Wie versprochen der dritte und auch letzte Teil der Reihe "Parfüm - Eine Zeitreise". Ich wünsche allen LeserInnen trotz der Länge des Artikels viel Spaß und hoffe, dass Ihr das ein oder andere mitnehmen könnt.

Einleitung:

Die Geschichte des Parfüms in der frühen Neuzeit ist eine faszinierende Mischung aus Wissenschaft, Kunst, Luxus und Notwendigkeit. Von den Palästen der Renaissance bis zu den belebten Straßen der Industrialisierung war Parfüm ein treuer Begleiter der Menschen. Es spiegelte nicht nur den Wandel von Mode und Geschmack wider, sondern auch die Entwicklung von Hygiene, medizinischem Wissen und gesellschaftlicher Struktur. Diese umfassende Betrachtung nimmt uns mit auf eine detaillierte, duftende Reise durch die Jahrhunderte und beleuchtet die Rolle, die Parfüm in der Gesellschaft der frühen Neuzeit spielte.

Die Renaissance: Ein Aufbruch für die Parfümkunst:

Die Renaissance war eine Zeit, in der die Gesellschaft eine neue Wertschätzung für Sinneswahrnehmungen entwickelte. Kunst und Wissenschaft gingen Hand in Hand, und das Streben nach Schönheit und Perfektion zeigte sich nicht nur in Malerei und Architektur, sondern auch in der Parfümherstellung. Mit der Rückkehr der Kreuzfahrer und dem florierenden Handel zwischen Europa und dem Orient kamen neue exotische Duftstoffe wie Moschus, Sandelholz und Amber in die europäischen Märkte. Diese Stoffe revolutionierten die Parfümerie und legten die Grundlage für die moderne Duftkultur.

Das wichtigste Ereignis, das zur Entwicklung der europäischen Parfümindustrie beitrug, war jedoch die Perfektionierung diverser, bereits lange existierender, Destillationstechniken. Diese neuen Verfahren ermöglichten es, aus Blumen, Kräutern und Gewürzen hochkonzentrierte Duftöle zu gewinnen, die sowohl in der Medizin als auch in der Kosmetik Verwendung fanden. Der berühmte Arzt und Alchemist Nostradamus schrieb 1555 das Buch „Traité des fardements et des confitures“, in dem er detaillierte Anleitungen zur Herstellung von Duftwässern und Salben gab. Eben solche Werke ebneten den Weg des modernen Parfüms.

Fun Fact: Besonders begehrt war in dieser Zeit Rosenwasser, das sowohl als Parfüm als auch als Heilmittel Anwendung fand. Ein italienischer Apotheker aus dieser Zeit hielt fest: „Die Essenz der Rose ist nicht nur ein Balsam für die Haut, sondern auch ein Trost für die Seele.“ Die Rose, die sowohl für ihre Schönheit als auch für ihren berauschenden Duft bekannt war, wurde zu einem der wertvollsten Parfümstoffe der Renaissance.

Caterina de’ Medici und die duftenden Handschuhe:

Die Einführung von Parfüm am französischen Hof geht in erster Linie auf die Hochzeit von Caterina de’ Medici im Jahr 1533 mit Heinrich II. zurück. Die junge Königin brachte nicht nur ihre italienische Kultur und Eleganz mit, sondern auch die Kunst der Parfümerie. Besonders ein Trend, den sie etablierte, sollte die Parfümgeschichte maßgeblich beeinflussen: die duftenden Handschuhe.

So schreibt der Historiker Pierre de Bérulle in Bezug auf diese Modeerscheinung: „Ein jeder, der an den Höfen von Florenz und Paris einen duftenden Handschuh trug, wusste, dass er nicht nur seinen Duft präsentierte, sondern auch seinen Status und seine Eleganz.“ Diese Handschuhe, die mit feinstem Parfüm durchtränkt wurden, hatten eine doppelte Funktion: Einerseits verdeckten sie den beißenden Geruch von gegerbtem Leder, andererseits wurden sie zu einem Statussymbol für die aristokratische Elite.

Fun Fact: Ihre persönlichen Duftmischungen ließ die Königin in kleinen Flakons aufbewahren, die sie immer bei sich trug. Diese Flakons hatten nicht nur kosmetische Zwecke, sondern dienten auch der Sicherheit der Königin, da sie mögliche Giftanschläge mit ihren Duftmischungen verhindern wollte. „Die Königin trägt ihre Düfte wie eine zweite Haut – sie sind ihre Rüstung und ihr Schmuck“, schrieb ein Hofchronist der Zeit und unterstrich damit die Bedeutung, die Parfüm nicht nur als ästhetisches, sondern auch als symbolisches Mittel für die Herrscherin hatte.

Queen Elisabeth I:

Königin Elisabeth I., die Tochter von Heinrich VIII. und seiner zweiten Frau Anne Boleyn, trat 1558 im Alter von 25 Jahren den Thron Englands an und leitete eine der bedeutendsten Epochen in der englischen Geschichte – das „Elisabethanische Zeitalter“. Diese Zeit war nicht nur ein goldenes Zeitalter der Entdeckungen und des kulturellen Wachstums, sondern auch eine Zeit, in der Luxus und Mode eine zentrale Rolle im Leben der Königin und ihrer Hofgesellschaft spielten. Die voluminösen Kleider, die die Königin trug, sowie die Vielzahl an edlen Schmuckstücken, die sie stolz zur Schau stellte, prägten das Bild des königlichen Hofes und machten ihn zu einem Symbol des Wohlstands und der Raffinesse.

In dieser Zeit erlebte auch der Gebrauch von Parfüm einen regelrechten Aufschwung. Parfüm wurde zu einem unverzichtbaren Bestandteil des höfischen Lebens und erlangte unter der Regentschaft von Elisabeth I. große Beliebtheit. Die Parfüms stammten vor allem aus Frankreich und Italien, Ländern, die zu dieser Zeit besonders fortschrittlich in der Parfümerie waren. Düfte wie „Chypre“ und „Rondeletia“ waren am englischen Hof sehr gefragt. Besonders Italien hatte eine führende Rolle in der Parfümherstellung inne. Florentiner Mönche des Klosters Santa Maria Novella gründeten 1508 ein Labor, in dem sie aromatische Pflanzen kultivierten und eigene Destillieranlagen betrieben. Ihre Parfüms wurden nicht nur in Italien, sondern auch in ganz Europa verbreitet. Auch die englischen Höflinge profitierten von der florentinischen Expertise, und Düfte aus Italien wurden zu einem begehrten Luxusgut am englischen Hof.

Nichtsdestotrotz war das wohl besonderste Merkmal der Parfümverwendung zu dieser Zeit der Einsatz von „Peau d'Espagne“, einem feinen Lederduft, der vor allem in Handschuhen und Umhängen verwendet wurde. Die dazugehörige Rezeptur ist bis heute vorhanden und wurde von John Snively in seinem 1877 erschienenen Werk „A Treatise on the Manufacture of Perfumes“ festgehalten: „Mix: Sandal Otto, Rose Geranium Otto, Benzoin Tincture, saturated, equal parts. In this liquid steep, for some time pieces of soft, pliable chamois leather, or white kid or sheep skin, of moderate thickness, (as dressed for druggist's use), lightly press out any superfluous fluid and expose the skin to the air to dry until it gives no greasy stain when touched. This will require from two to four weeks time or more. Then prepare a paste of musk, as follows: Take Grain Musk, two parts; Orris Root, powdered. One part; Tragacanth Mucilage, sufficient. Triturate well together. With this paste evenly coat one half the surface of the skin, fold the other half on it, press together and keep it so until dry. The musk paste will then be firmly held between its coverings of leather, and the work is completed by dividing the skin into pieces of suitable size and enclosing in such envelopes as fancy may dictate.“ Also, wer den Duft nachmachen möchte - die Rezeptur habt ihr nun!

Ludwig XIV. und die Epoche des Barocks:

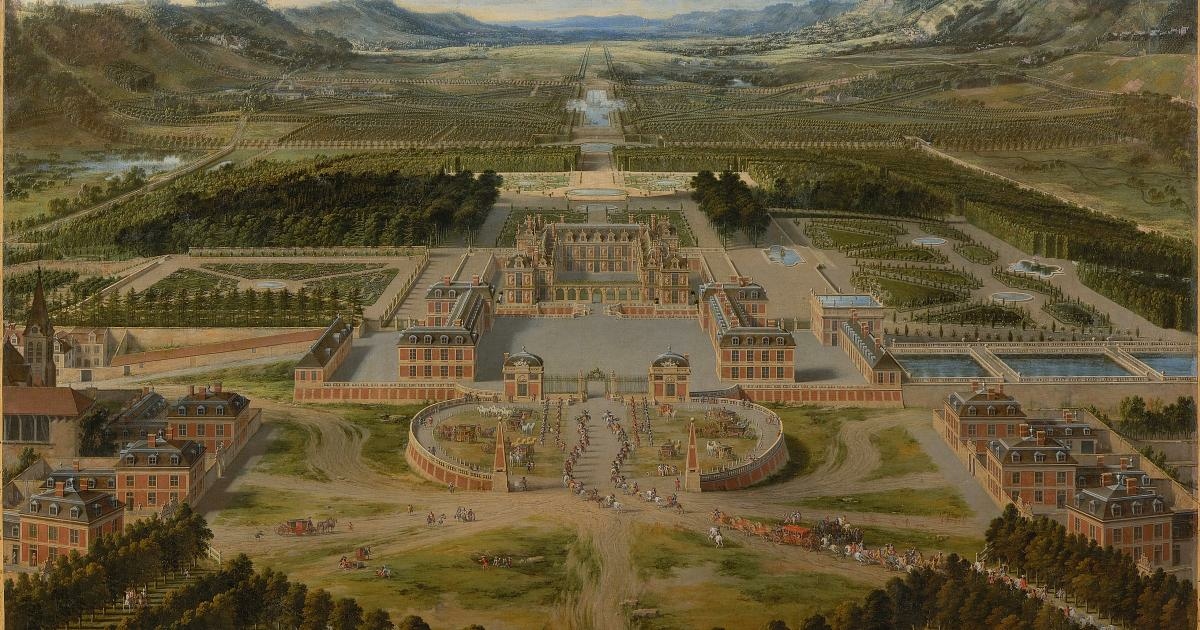

Ludwig XIV., der „Sonnenkönig“, prägte nicht nur die französische Politik und Kultur, sondern auch die Geschichte der Parfümerie. Der Monarch, der Zeit seines Lebens kaum ein Bad nahm, hegte eine tiefe Skepsis gegenüber Wasser – man glaubte damals, dass das Eintauchen in Wasser Krankheiten verbreiten könnte. So war es nicht verwunderlich, dass die französische Aristokratie zur Luftreinigung und zum „Lindern“ der Körpergerüche auf Parfüm zurückgriff. Der Historiker Robert Villette beschreibt den Hof von Versailles treffend als „einen Ort, an dem Gold und Duft die Luft durchzogen“. Und in der Tat: Der französische Hof wurde schnell als der „parfümierte Hof“ bekannt.

Ludwig XIV. ließ den Parfümtrend auf ein neues Level heben und beauftragte seine Parfümeure, für jeden Wochentag einen eigenen Duft zu kreieren. „Die Bedeutung von Parfüm in Versailles war so tief verwurzelt, dass der Duft eines Menschen fast zu einem Teil seiner Identität wurde“, erklärt Historikerin Diane de La Croix. Ein besonders beliebter Duft des Königs war „Aqua Angeli“, eine "Mischung aus Aloeholz, Muskatnuss, Storax, Nelken und Benzoin, die in Rosenwasser gekocht und zur Parfümierung seiner Hemden verwendet wurde". Dieses Parfüm war so berühmt, dass es sich rasch zu einem Symbol der königlichen Macht entwickelte. Ludwig soll gesagt haben: „Der Duft meines Hemdes ist das erste, was man an mir riecht – und es ist meine persönliche Visitenkarte.“

Nicht nur der Körper des Königs war von Parfüm umhüllt – auch seine Umgebung war von betörenden Düften durchzogen. Der Historiker Philippe de Montebello hebt hervor: „Es gab keinen Raum im Schloss, der nicht von Blütenblättern oder Parfüm erfüllt war, als wäre es die Luft selbst, die das Leben im Schloss beherrschte.“ Der Sonnenkönig ließ sogar einen Pavillon bauen, der speziell für seine Mätressen und für die Momente der Zweisamkeit vorgesehen war. Dieser Pavillon war mit den Düften von Stockrosen, Tuberosen und Jasmin ausgestattet, und Ludwig soll bei jedem Besuch tief eingeatmet haben. „Es gibt keinen besseren Weg, Liebe zu schenken, als die Luft selbst mit der gleichen Zärtlichkeit zu parfümieren wie den Körper“, soll Ludwig einst gesagt haben.

Doch nicht nur der König setzte auf luxuriöse Düfte – auch andere Adlige des Hofes pflegten ihre eigenen Parfümkreationen. Madame de Pompadour, Ludwig XIV.s berühmte Mätresse und Liebhaberin, brachte den Duft als eine Form der Kunstfertigkeit auf die Höhe ihres Ansehens. Sie sagte einmal: „Ein guter Duft ist wie ein vertraulicher Freund, der dir ohne Worte alles sagt.“ Der Historiker Yves Reuter berichtet: „Die Parfümeure der damaligen Zeit waren wahre Alchemisten, die aus einfachen Blumen und Gewürzen echte ‚Zaubertränke‘ schufen.“

Auch die „Gantier-Parfümeure“ – die Handschuhmacher und Parfümeure zugleich waren – erlangten großen Einfluss. Sie stellten nicht nur Parfüm für die Kleidung her, sondern parfümierten auch Möbel und andere Gegenstände des täglichen Lebens. Der Historiker Alain Delon betont, dass „der Duft von Möbeln und Kleidung in dieser Zeit zu einem unverzichtbaren Teil des höfischen Lebens wurde.“

Der Wettbewerb unter den Parfümeuren war intensiv. Städte wie Grasse und Montpellier versuchten, sich gegenseitig zu überbieten, um den begehrten königlichen Auftrag zu erhalten. „Die Parfümeure gingen buchstäblich bis an ihre Grenzen, um die königlichen Wünsche zu erfüllen“, erklärt Historikerin Sophie Thorne. In der Provence wurden Jasmin, Rosen und Lavendel gezielt angepflanzt, um daraus die edelsten Parfüms zu destillieren. Grasse wurde schließlich zum Herzstück der Parfümproduktion – eine Tradition, die bis heute anhält.

Zu jener Zeit war auch der Parfümhandel ein florierendes Geschäft. Parfümierte Händler zogen mit Pferdekutschen durch das Land, um ihre Waren zu verkaufen. „Man könnte fast sagen, dass Parfüm damals das Geld der Aristokratie war“, beschreibt der Historiker Jean-Paul Dubois die Ausgaben des Adels für Düfte. „Perfumeur-Peddler“ tourten durch Frankreich, besuchten Städte und Dörfer, um ihre edlen Waren anzubieten – vom Parfüm über Quacksalber-Elixiere bis hin zu duftendem Möbelwachs. Doch gegen Ende des 18. Jahrhunderts war dieser boomende Markt bedroht, als der königliche Leibarzt verlangte, dass diese Händler aus den Straßen verbannt werden, um die Bevölkerung vor deren Übertreibungen zu schützen.

Marie Antoinette, die Frau von Ludwig XVI., setzte die Tradition, sich mit exquisiten Düften zu umgeben, bis zu ihrem Tod fort. Ihr Parfümeur, Jean-Louis Fargeon, war ein talentierter Mann aus Montpellier, der es schaffte, in den exklusiven Kreis des Hofes einzutreten. Er schuf für die Königin unvergessliche Düfte wie „Sillage de la Reine“ und „Jardin Secret“, die eine berauschende Mischung aus Tuberose, Jasmin, Bergamot, Kardamom und Sandelholz beinhalteten. „Marie Antoinette war ein Synonym für Luxus, und ihre Parfüms spiegelten ihre Persönlichkeit wider“, bemerkt der Historiker Daniel Hechter. Die Königin empfing ihren Parfümeur oft im Trianon-Palast und teilte mit ihm ihre Wünsche für immer neue Duftkreationen. „Der Duft ist der Glanz der Seele“, soll sie ihm einmal zugerufen haben.

Fun Fact: Marie Antoinette war so besessen von Düften, dass sie sogar ein spezielles Parfüm für ihre Haarwäsche anfertigen ließ. Um ihre Haare nach dem Waschen zu pflegen, ließ sie sich eine Mischung aus Rosenwasser und Orangenblütenwasser auftragen. „Für die Königin war Parfüm nicht nur ein Luxus – es war ein Teil ihrer Identität“, erklärt der Historiker Robert Lafont.

Fun Fact 2.0: Die Parfümeure von Grasse konkurrierten so intensiv miteinander, dass sie heimlich Pflanzensamen austauschten, um die besten Aromen zu kreieren.

Fun Fact 3.0: Im Barock waren parfümierte Weingläser beliebt. Der Innenrand der Gläser wurde mit duftenden Essenzen bestrichen, um den Trinkgenuss zu erhöhen.

Zwischen Aufklärung und dem Beginn des 19. Jahrhunderts: Von Farina bis Napoleon Bonaparte:

Die Verwendung von Parfüm während der Aufklärung war von einer bemerkenswerten Veränderung geprägt. Die Parfümierung, die zuvor vor allem mit Opulenz und Luxus in Verbindung stand, wurde zunehmend rationalisiert und schlichter. Mit dem Einfluss der Aufklärung, die Vernunft und Natürlichkeit betonte, begannen die Menschen, nach leichteren, frischeren Düften zu suchen, die Reinheit und Eleganz symbolisierten. In dieser Zeit erlebte das Parfüm eine Wende: Es sollte nicht mehr nur den Status und die opulente Lebensweise der Aristokratie unterstreichen, sondern auch die neuen Ideale von Hygiene und Frische widerspiegeln.

Die Pariser Parfümeure spielten in dieser Zeit eine entscheidende Rolle. Besonders Giovanni Maria Farina, ein italienischer Parfümeur, revolutionierte die Parfümherstellung. 1709 gelang ihm die Entwicklung des Eau de Cologne, eines leichten und frischen Duftes, der nicht nur als Parfüm, sondern auch als medizinisches Mittel Verwendung fand. Farina selbst beschrieb das neue Parfüm mit den poetischen Worten: „Mein Duft ist wie ein Frühlingsmorgen in Italien nach einem Regen, mit Nuancen von Orangen, Zitronen, Grapefruit, Bergamotte und Blumen.“

Eau de Cologne wurde als erfrischend und belebend empfunden und fand schnell eine breite Anhängerschaft, sowohl bei der französischen Aristokratie als auch im Bürgertum. Es wurde nicht nur als Parfüm verwendet, sondern auch als Heilmittel. In einem Brief aus dem Jahr 1751 beschreibt ein Zeitzeuge die Wirkung von Eau de Cologne: „Es heilt den Kopf und erfrischt den Geist; ein Tropfen dieses Wassers belebt wie ein Morgen im Mai.“

Die Vielseitigkeit von Eau de Cologne trug zu seiner Popularität bei. Es wurde als „medizinisches“ Parfüm zur Förderung der Gesundheit und als Frischemittel eingesetzt. In einer Zeit, in der Hygiene in Europa immer noch ein umstrittenes Thema war und das Baden häufig als ungesund galt, war das Parfüm ein praktisches Mittel, um Körpergerüche zu überdecken und sich selbst zu erfrischen. Historiker betonen, dass Eau de Cologne nicht nur das Parfüm, sondern auch die gesamte Kultur des 18. Jahrhunderts widerspiegelte.

In einer Zeit, in der Rationalität und Naturverbundenheit immer mehr an Bedeutung gewannen, spiegelt der Duft von Eau de Cologne diese Ideale wider. Der Duft war leicht, luftig und gleichzeitig komplex – eine Mischung aus Frische, Eleganz und „natürlicher“ Reinheit, die den Geist erfrischte und den Körper revitalisierte. Der Parfümhistoriker R. J. L. Loyd kommentiert dazu: „Farina’s Eau de Cologne war ein Symbol des neuen Zeitalters. Es war der Duft der Aufklärung, eine Art olfaktorische Manifestation des Strebens nach Reinheit und Klarheit.“

Ein weiterer Aspekt, der im 18. Jahrhundert in die Parfümherstellung einfloss, war die zunehmende Professionalisierung der Parfümeure. Abseits des handwerklichen Charakters früherer Parfümproduktionen wurde Parfüm zunehmend zu einer kommerziellen Ware. Die Parfümeure, die oft auch als gantiers oder „Parfüm-Glöckner“ bezeichnet wurden, spielten eine Schlüsselrolle in dieser Entwicklung. Sie setzten neue Techniken und Materialien ein, um die Herstellung von Parfüm effizienter und zielgerichteter zu gestalten. Der Historiker Peter T. Lienau hebt hervor: „In dieser Periode wurde die Parfümkunst von einer Quelle des Luxus zu einer Industrie, die zu einem bedeutenden wirtschaftlichen Faktor wurde – und Paris, das Herz des französischen Hofes, war das Zentrum dieses Wandels.“

Ein markantes Beispiel für den wirtschaftlichen Erfolg von Eau de Cologne ist die rasche Expansion von Farinas Unternehmen, das nicht nur das Parfüm in Frankreich, sondern auch in anderen europäischen Ländern bekannt machte. Die Nachfrage war so hoch, dass Farina seine Produktion von Köln aus nach Paris verlegte, wo die französische Aristokratie das Parfüm in großen Mengen kaufte. Doch trotz seiner Beliebtheit geriet das Parfüm bald in Konkurrenz mit anderen berühmten Herstellern, und die Rivalität zwischen den Parfümeuren nahm immer weiter zu.

Fun Fact: Das Eau de Cologne von Farina wurde nicht nur in Flakons abgefüllt, sondern auch als Medizin verkauft. Es hieß, ein paar Tropfen würden gegen alles von Kopfschmerzen bis zu Magenverstimmungen helfen. Die Kombination aus Schönheit und Funktionalität war ein zentraler Aspekt, der dem Parfüm zu seinem Status als „Allheilmittel“ verhalf. Der französische Philosophiehistoriker Michel Foucault bemerkte dazu in einer seiner Analysen: „In der Aufklärung war die Trennung zwischen Luxus und Gesundheit nicht mehr absolut. Die Gesellschaft begann, alles durch die Linse der Vernunft und des Nutzens zu betrachten – und so wurde das Parfüm nicht nur ein ästhetisches, sondern ein praktisches Instrument.“

Die Duftwelt von Napoleon und Joséphine: Parfüm im Zeitalter der Französischen Revolution:

Die Französische Revolution war eine der einschneidendsten Perioden der Geschichte – nicht nur für das politische System Frankreichs, sondern auch für die gesellschaftlichen Normen und Gepflogenheiten. Doch während das Land in politischer Unruhe versank und die Aristokraten ums Überleben kämpften, blieb eine Sache unverändert: die Liebe zum Parfüm.

Die Parfümherstellung und ihre luxuriösen Düfte waren schon damals ein fester Bestandteil des Lebens der Oberschicht. Auch wenn sich die gesellschaftliche Landschaft dramatisch wandelte, fand das Parfüm in den turbulentesten Zeiten eine neue, unerwartete Quelle der Inspiration und des Wohlstands. So schreibt der Historiker Olivier Bonard: „In einer Zeit, in der das Land von revolutionären Unruhen erschüttert wurde, war der Duft ein Fluchtpunkt, ein Moment der Stille und des Genusses.“

Napoleon Bonaparte: Ein Parfüm-Liebhaber der besonderen Art:

Napoleon Bonaparte – der Mann, der Frankreich in eine neue Ära führte – war nicht nur ein Feldherr und Politiker, sondern auch ein eingefleischter Liebhaber von Parfüm. Besonders das klassische Eau de Cologne hatte es ihm angetan.

Inmitten der politischen und sozialen Umwälzungen des 18. Jahrhunderts war es der Duft, der ihm sowohl Erfrischung als auch eine gewisse symbolische Bedeutung vermittelte. Napoleon hatte eine Vorliebe für die kühlende Wirkung des Eau de Cologne und ließ sich regelmäßig von seinem Parfümeur, Chardin, mit den edelsten Düften beliefern.

Der Duft des Eau de Cologne war mehr als nur ein angenehmes Aroma. Für Napoleon war es eine Kombination aus Frische und einem Hauch von Nostalgie, die ihn an seine Heimat, Korsika, erinnerte. Der Rosmarinduft, der einen Hauptbestandteil des Eau de Cologne ausmachte, hatte für Napoleon eine besondere Bedeutung – er weckte Erinnerungen an die wilden, felsigen Küsten der Insel, die für ihn als Symbol seiner Herkunft standen. Der Duft war nicht nur ein tägliches Ritual, sondern auch ein Teil seiner Identität. „Der Duft eines Landes ist eine Art Heimatgefühl in der Flasche“, könnte man über Napoleons Vorliebe für Rosmarin sagen.

Ein Dokument aus dem Jahr 1806 belegt außerdem, dass Chardin in diesem Jahr "insgesamt 162 Flaschen Eau de Cologne an Napoleon lieferte, die 423 Francs kosteten. Diese Bestellung umfasste auch 26 Töpfe Mandelpaste für 355 Francs sowie 20 Schwämme im Wert von 262 Francs." Einen Signatur-Duft hatte der 1,66m große Mann definitiv.

Die Duftvorlieben von Joséphine: Eleganz und Exklusivität:

Doch auch die Frau an Napoleons Seite, Joséphine de Beauharnais, hatte eine ausgeprägte Vorliebe für Parfüm. Im Gegensatz zu ihrem Ehemann, der in erster Linie den erfrischenden, kühlenden Effekt von Eau de Cologne schätzte, liebte Joséphine eher blumige und zarte Düfte. Besonders der Duft von Jasmin hatte es ihr angetan. Auch Napoleon, der als sehr fürsorglich galt, zeigte sich großzügig, wenn es um die Parfümwünsche seiner Frau ging. In den Aufzeichnungen des Parfümeurs Chardin findet sich eine Rechnung für eine besonders große Flasche Jasmin, die Joséphine in den Jahren 1806 und 1807 regelrecht verehrte.

Aber nicht nur das Parfüm selbst spielte in Joséphines Leben eine Rolle. Sie folgte auch den damaligen Trends und dekorierte ihre Räume mit duftenden Blumen. Ihre Vorliebe für florale Aromen war nicht nur eine Frage des persönlichen Geschmacks, sondern auch ein Ausdruck ihrer Eleganz und ihres Reichtums. Es war ein Zeichen für ihre Stellung als Empress, eine Frau, die mit allen Sinnen das Leben genoss und die exklusiven Düfte der damaligen Zeit in vollen Zügen auskostete. Sie folgte dem damaligen Trend, Töpfe mit duftenden Blumen wie Hyazinthen und Mignonette in ihren Räumen zu platzieren. Napoleon selbst trug dazu bei, diesen Trend zu fördern, indem er ihr Samen der Mignonette direkt aus Ägypten mitbrachte. Diese Blume mit ihrem veilchenartigen Duft wurde schnell zum Liebling der französischen Elite und erhielt den charmanten Spitznamen „Little Darling“.

Die Kraft des Mignonette-Duftes wurde sogar in England gefeiert: Der Botaniker Henry Phillips schrieb 1830, dass „jeder, der den Duft von Mignonette zu stark findet, um ihn im Haus zu behalten, sich an dem Genuss erfreuen wird, den sie den Straßen verleiht, wenn ihr Duft aus den Balkonen weht.“ Josephine war zudem ein großer Fan von Veilchendüften. Als Zeichen ihrer anhaltenden Liebe trug Napoleon sogar nach ihrer Trennung und bis zu seinem Exil ein Medaillon mit Veilchen von Josephines Grab.

Das 19. Jahrhundert: Parfüm in der viktorianischen Gesellschaft:

„Im 19. Jahrhundert wurde Parfüm nicht nur zum Zeichen von Wohlstand und Eleganz, sondern auch zu einem Mittel der Selbstinszenierung. Es war der Duft der modernen Gesellschaft, die mit der wachsenden Urbanisierung und Industrialisierung zu kämpfen hatte.“ - Philippe Sueur

Das 19. Jahrhundert war eine Zeit des Wandels, nicht nur in der politischen und gesellschaftlichen Struktur Europas, sondern auch im Bereich der Parfümkunst. Parfüm, das zuvor ein exklusives Luxusgut für den Adel und die Wohlhabenden war, fand nun immer mehr Eingang in die breitere Gesellschaft. Es wurde nicht nur als Symbol von Eleganz und Status geschätzt, sondern auch als wichtiges Element der persönlichen Hygiene und des Wohlbefindens.

Die Verwendung von Parfüm im 19. Jahrhundert spiegelte eine Epoche wider, die von industriellen Revolutionen, sozialen Umwälzungen und einem zunehmenden Bedürfnis nach Individualität und Selbstinszenierung geprägt war. Während das 18. Jahrhundert noch von schweren, maskulinen Aromen geprägt war, die Körpergerüche überdeckten und Krankheiten vorbeugen sollten, stand das 19. Jahrhundert für die Entstehung von leichten, floralen und zarten Düften, die den sich verändernden Geschmack und die neue gesellschaftliche Ordnung widerspiegelten. Diese Periode, insbesondere die viktorianische Ära, sah die Geburt der modernen Parfümerie und eine tiefgreifende Veränderung im Umgang mit Duftstoffen.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden Parfüms, wie zuvor erwähnt, immer feiner und weniger intensiv. Die Düfte waren subtil und feminin, oft zart floraler Natur. Duftstoffe wie Jasmin, Lavendel, Rosen und Geißblatt wurden besonders geschätzt. Kräuter wie Majoran, Thymian und Rosmarin sowie Gewürze wie Nelken, die an Nelkenblüten erinnerten, fanden ebenfalls ihren Platz in den Parfüms der Zeit. Diese Düfte waren eine Reaktion auf das Bedürfnis nach Frische und Reinheit, das die Regency-Ära prägte. „Die Veränderungen im Duftgeschmack spiegeln die zunehmende Bedeutung von Hygiene und Gesundheit wider. Es war eine Zeit des Aufbruchs – von der Übersättigung der Sinne hin zu einer feinen, subtilen Aromatik, die das neue Ideal von Reinheit und Natürlichkeit verkörperte“, erklärt der Historiker John S. Dalton in seinem Werk The Culture of Fragrance in 19th Century Europe.

Queen Victoria, die als tief religiöse Monarchin und Symbol der viktorianischen Tugend bekannt war, hatte eine gesunde Abneigung gegen übermäßigen Luxus, einschließlich der Verwendung von Parfüm in übertriebenem Maße. Alles, was zu „sexuell“ oder „verführerisch“ war, stand im Widerspruch zu ihrem strengen moralischen Kodex. Parfüm und Kosmetik wurden mit „gefallenen“ Frauen und Prostituierten in Verbindung gebracht – einer Vorstellung, die selbst noch später in der viktorianischen Ära dominierte. Die Verwendung von Make-up kam nur langsam wieder in Mode, jedoch stets unter der Prämisse, dass es dezent und natürlich aussehen sollte – ein rosiger Teint, der Gesundheit und Frische ausstrahlte, anstatt die Dekadenz eines vollständig geschminkten Gesichts.

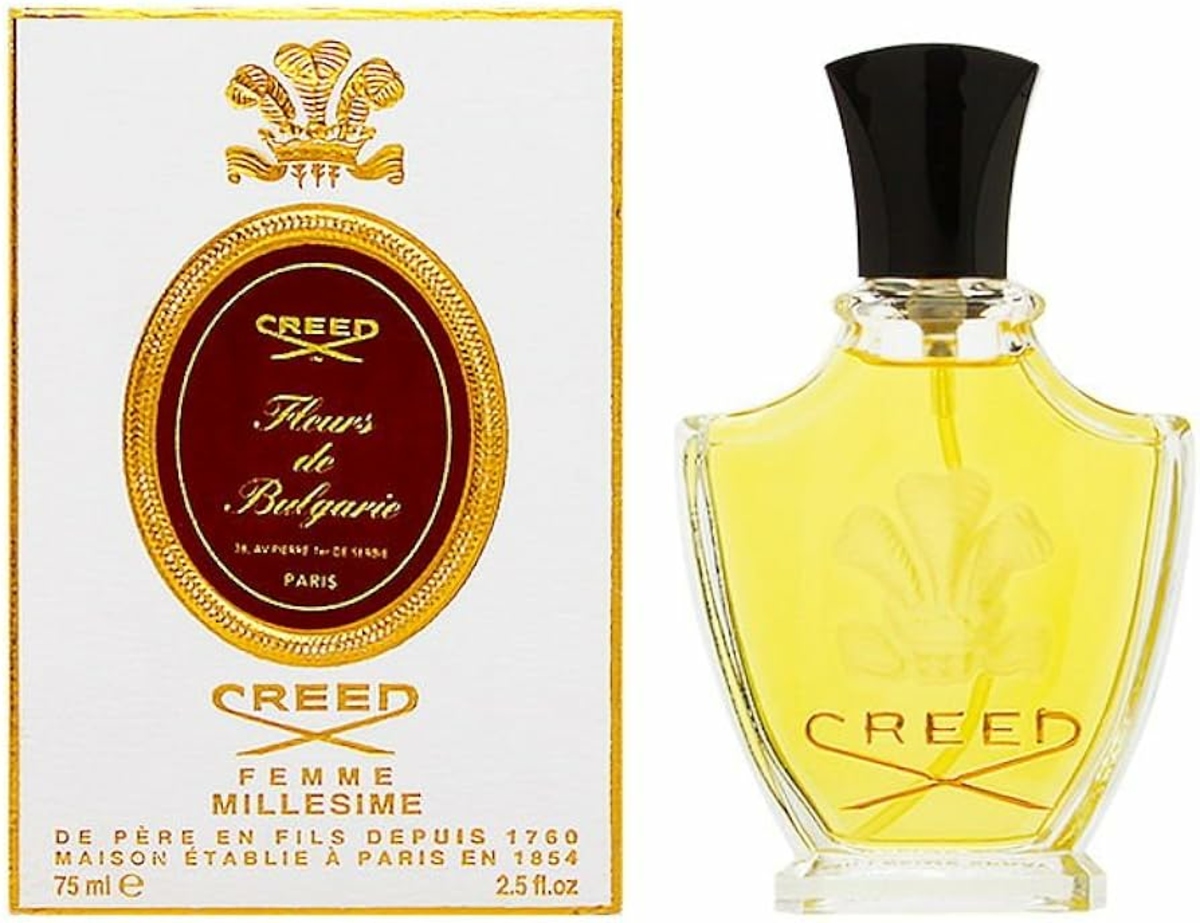

Interessanterweise war Queen Victoria selbst eine Anhängerin des britischen Parfümhauses Creed, das ihr 1845 ein überraschend kräftiges Parfüm, „Fleurs de Bulgarie“, schenkte, das sie während ihrer gesamten Regentschaft trug. Dieses Parfüm, eine Mischung aus bulgarischer Rose, Moschus, Ambergris und Bergamot, ist heute noch ein Bestseller. Im Jahr 1885 verlieh Victoria Creed einen königlichen Warrant, was ihre Patronage öffentlich anerkannte. „Es war das Parfüm der Königin, und damit auch ein Zeichen für königliche Reinheit und Unantastbarkeit. Victoria verstand den Duft als Symbol ihrer eigenen hohen Moralvorstellungen“, kommentiert der Historiker Peter Whyman in Fragrance and Society in the Victorian Era.

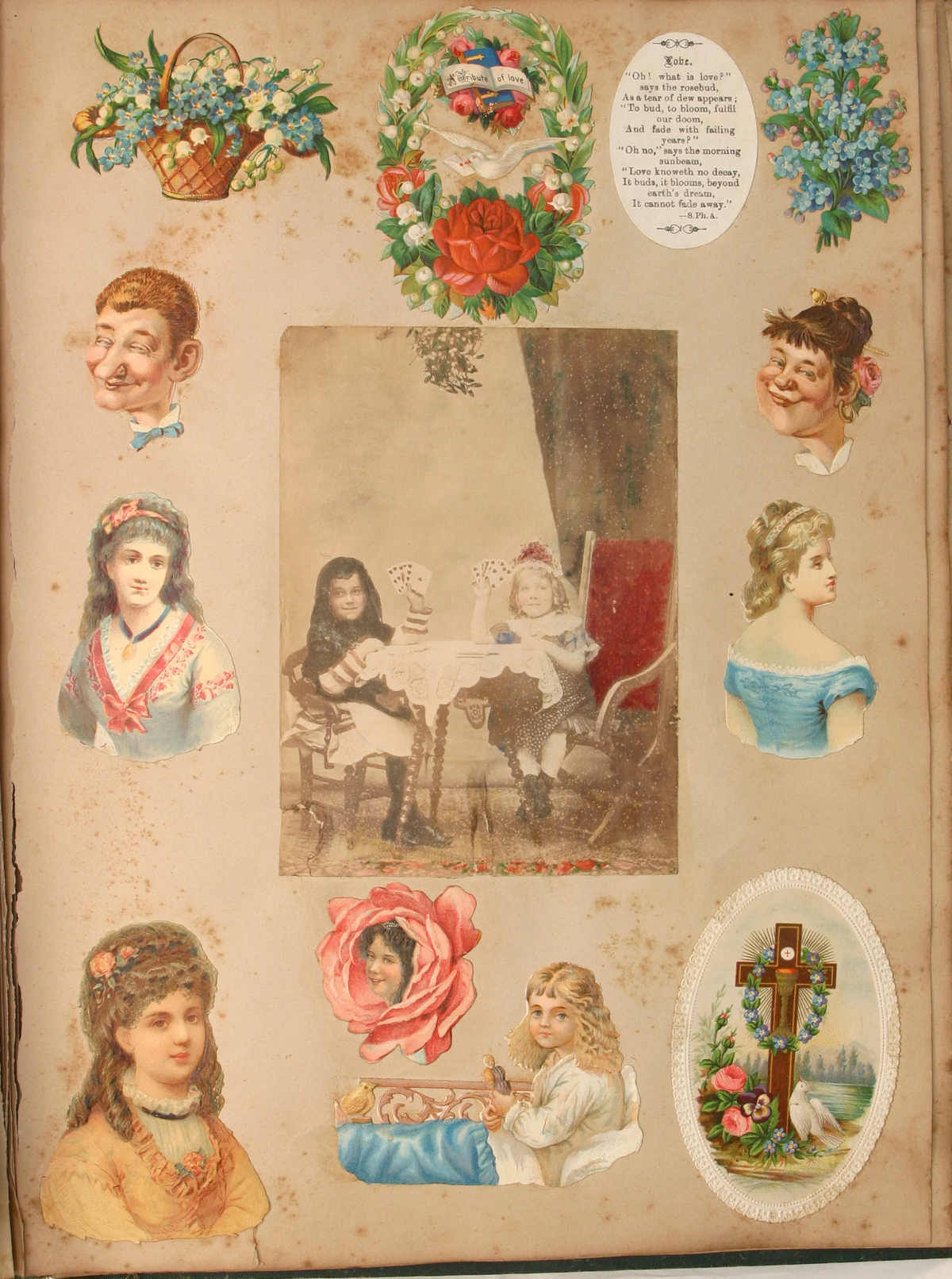

Das Veilchen war ein besonders beliebter Duftstoff unter den Viktorianern. Es war in Toilettenartikeln weit verbreitet, und die Menschen aßen kandierte Veilchen und verwendeten sie in Kuchen und Gebäck. Veilchen war nicht nur als Parfüm ein Favorit des Volkes, sondern auch ein zentraler Bestandteil des Blumenmarktes, der während des viktorianischen Zeitalters einen Höhepunkt erlebte. Floristen standen an den Straßenecken und verkauften kleine Sträußchen, die Frauen an ihren Kleidern befestigten oder Männer in ihre Hüte steckten. Auch das Pressen von Veilchen in Scrapbooks war eine beliebte Freizeitbeschäftigung der viktorianischen Frauen. „Veilchen war der Duft der Reinheit, der Unschuld und der Romantik. Es war der Inbegriff des viktorianischen Idealbildes der Frau – zart, unschuldig und doch von unverkennbarem Charme“, erklärt die Kulturhistorikerin Amanda M. Jones in ihrem Buch Scent and Society: The Role of Fragrance in Victorian England.

Das 19. Jahrhundert legte auch den Grundstein für die moderne Parfümherstellung, die bis heute Bestand hat. Chemiker der Zeit machten bahnbrechende Entdeckungen, die die Parfümindustrie revolutionierten. Neue synthetische Moleküle ermöglichten es Parfümeuren, Düfte zu schaffen, die stabiler und zuverlässiger waren. Diese synthetischen Verbindungen ermöglichten es auch, den Duft von Blumen zu extrahieren, deren natürliche Essenzen nur schwer zugänglich waren. 1844 isolierte der Chemiker Dumas Peligot das Molekül „Cinnamaldehyd“ aus Zimtöl, während Cahours im selben Jahr das Hauptaromakomponent von Anisöl, „Anethol“, entdeckte. Weitere wichtige Entdeckungen waren Bittermandelöl („Benzaldehyd“) und Heliotropin, der Duft von Hyazinthen. „Mit der chemischen Entdeckung von synthetischen Duftstoffen öffnete sich den Parfümeuren eine völlig neue Welt. Sie konnten nun Düfte kreieren, die stabiler, kostengünstiger und vor allem konsistenter waren. Es war der Beginn der modernen Parfümkunst“, so der Parfumeur und Gründer des französischen Kult-Hauses François Guerlain in seinem Buch The Science of Scent: Chemistry in Perfumery.

Ein britischer Chemiker namens William Perkin entwickelte „Coumarin“, einen Duft, der an frisch gemähtes Gras erinnerte und als „ein Duft, der dich in die Alpen versetzte“ beschrieben wurde. 1888 entdeckte Alfred Baur künstliche Moschusstoffe, und 1895 wurden erstmals synthetische Rosen- und Jasmin-Düfte eingeführt. Diese neuen synthetischen Düfte boten eine stabile, unveränderte Komposition, die nicht nur besser zu kontrollieren war, sondern auch die Möglichkeit bot, Düfte in nie zuvor gekannter Weise zu kreieren.

Im viktorianischen Großbritannien erlebte die Parfümindustrie demnach eine Renaissance. Parfümerien wie Grossmith, die 1835 in London gegründet wurden, erhielten königliche Warranties und versorgten den Adel und die königlichen Höhlen mit exquisiten Düften. Grossmiths Kreationen, wie „Hasu-No-Hana“ (1888) und „Phul-Nana“ (1891), erfreuten sich großer Beliebtheit und gewannen internationale Anerkennung.

Auch die Parfümindustrie in Frankreich und Deutschland florierte und trug dazu bei, dass Parfüm zu einem unverzichtbaren Bestandteil der täglichen Körperpflege und des sozialen Status wurde. „Das Parfüm war in der viktorianischen Gesellschaft mehr als nur ein Duft – es war ein Statussymbol. Wer über die finanziellen Mittel verfügte, besaß nicht nur Parfüm, sondern auch das Prestige, das mit den renommierten Markenhäusern einherging“, so der Historiker William S. Hamilton in The Power of Scent: Perfume and Class in the 19th Century.

Fun Fact: Der Duft „Jockey Club“, der während der viktorianischen Zeit populär war, trug zu einem der interessantesten Parfümtrends bei – Düfte, die mit spezifischen gesellschaftlichen Aktivitäten oder Clubs assoziiert wurden. „Jockey Club“ wurde mit dem Glamour und der Eleganz des Reitsports verbunden.

Fun Fact 2.0: In viktorianischen Zeiten galt ein dezent aufgetragenes Parfüm als Zeichen von Zartheit und Weiblichkeit. Ein zu starker oder verführerischer Duft konnte als anstößig und unzüchtig gelten. Ein subtiler Duft war daher ideal, um die moralischen Standards der Zeit zu wahren.

Fun Fact 3.0: In viktorianischen Apotheken wurden nicht nur Arzneimittel verkauft, sondern auch Parfüm. Apotheker stellten häufig ihre eigenen Mischungen her, oft inspiriert von traditionellen Rezepten, die sie in der Familie weitergaben. Die Dupes der frühen Neuzeit.

Fun Fact 4.0: In viktorianischen Briefen und Gedichten war der Duft von Blumen wie Rose und Jasmin oft ein Symbol für unerfüllte oder romantische Liebe. Manche Paare versendeten kleine Parfümflaschen oder Duftsträußchen als Zeichen ihrer Zuneigung.

Das war es nun, der Abschluss der Reihe. Ich hoffe das euch der Artikel gefallen hat - Dankeschön!

Ad breve!

Octavianus

Octavianus

Octavianus

Pierre-François Guerlains setzte noch keine synthetischen Duftstoffe ein. Das war erst sein Sohn Aimé (Jicky, Vanillin, Cumarin). Bist Du sicher, dass das Zitat von ihm stand? Ein Buch "The Science of Scent: Chemistry in Perfumery" hat er doch nicht geschrieben, oder?

Zu 1: Creed‘s Fleurs de Bulgarie existiert tatsächlich seit dem 19. Jahrhundert - die Quellenlage hierzu ist auch mehr als üppig!

Zu 2: Royal Warrents gab es in jeglicher Form, auch für Parfüms. Hier ist beispielsweise die britische Traditionsmarke Floris zu nennen!

Zu 3: Ich habe ja gar nicht behauptet das Francoise diese benutzt hat. Lediglich, dass synthetische Düfte in diesem Zeitraum entdeckt wurden.

Zu 4: Ich würde Dir liebend gerne die Quelle nennen aus der ich die Informationen habe… Leider Gottes ist sie mir entfallen. Sollte ich mich daran erinnern, melde ich mich bei Dir!:-)

Bitte eine kleine Korrektur vornehmen: Madame de Pompadour war die Geliebte Ludwigs XV.