Menschen riechen super!

Ihr kennt das: man lässt ein Würstchen auf den Boden fallen, fischt das nur leicht angestaubte Ende aber wieder auf und steckt es sich mit einem beschwichtigenden Verweis auf die "Dreisekundenregel" trotzdem in den Mund. Leckerbissen. Drei Tage später: Ein Hund trabt vorbei, die Schnauze am Boden, und rastet fast aus, weil es für ihn prompt wie in einer Metzgerei riecht. Es sind diese Momente, in denen wir als Menschen zugleich irgendwie froh und doch etwas enttäuscht sind, dass wir nicht so einen guten Riechsinn haben wie unsere flauschigen Freunde.

Oder doch?

Wir Menschen reduzieren uns ja gern auf unser riesiges Gehirn. In so gut wie allem sind wir anderen Tieren unterlegen. Sagt der Volksmund. Doch die Wissenschaft bringt erstaunliche Fähigkeiten zutage, von denen wir oft gar nichts wissen. Wusstet ihr, dass kein bekanntes Tier so ausdauernd bei heißen Temperaturen laufen kann wie der Mensch? Es gibt immer noch Völker, die ihre Jagdbeute einfach zu Tode rennen, bis sie erschöpft zusammenbricht. Ähnlich ist es mit unserem Geruchssinn, auch wenn wir damit niemanden zu Tode riechen können. Ganz so spektakulär ist die Nase dann dochnicht.

Zuerst sollten wir uns fragen, woher die Annahme kommt, dass Menschen schlecht riechen. Es gibt dafür sogar einen Begriff: "Mikrosmatiker". Dieser Begriff ist klassisches Beispiel historischer Verwirrung und Fehlzitierung und stand anfangs gar nicht für einen schlechten Geruchssinn, sondern nur für kleine Riechorgane. Die Regionen unseres Gehirns, die sich mit dem Riechen beschäftigen, weisen nämlich im Verhältnis zum restlichen Gehirn einen deutlich geringeren Anteil aus als bei den klassischen Referenztieren - Mäusen, Ratten, Hunden und so weiter. Größenverhältnisse haben im Gehirn allerdings eine verschwindend geringe Aussagekraft. Da wir einfach eine gewaltige Hirnrinde und vor allem viel Platz für assoziatives Lernen darin bereit halten, weist so ziemlich jede untergeordnete Hirnregion einen geringenen Anteil am Ganzen auf als bei Nagetieren.

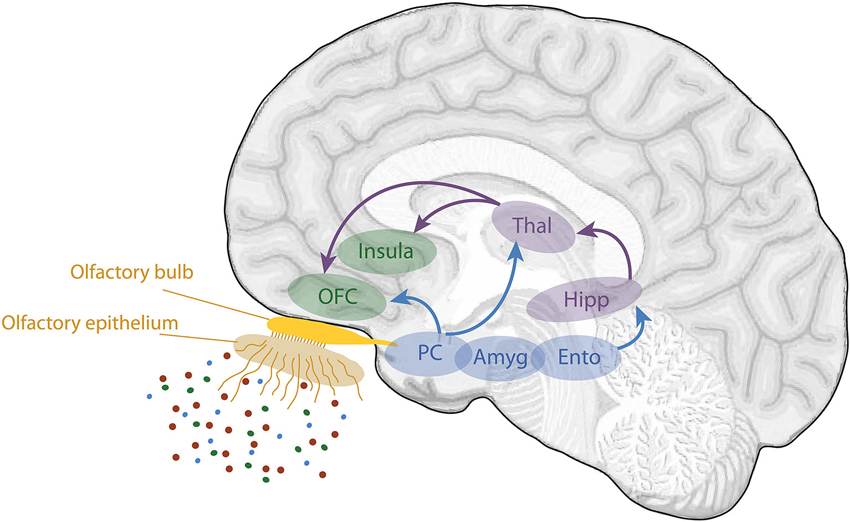

Etwas verständlicher wurde daneben auf die geringe Anzahl an Rezeptorproteinen verwiesen, die sich im Vergleich zu diesen Referenztieren in unserer Riechschleimhaut (olfactory epithelium im Bild unten) in der Nase befinden. Wir Menschen tragen schlappe ~400 Rezeptoren in uns, die noch intakt sind. Mehrere hundert Rezeptorgene sind in evolutionär kurz zurückliegender Vergangenheit durch Spontanmutation funktionslos geworden und können heute noch als "Pseudogene" gefunden werden. Im Vergleich dazu besitzen Mäuse noch über 1000 funktionierende Rezeptoren und viel weniger Pseudogene. Da die Rezeptoren auf den Riechzellen jene Proteine sind, die per Schlüssel-Schloss-Prinzip flüchtige Moleküle aus der Atemluft fischen und sie dann als olfaktorisches Signal ins Gehirn leiten, klingt die Annahme schlüssig, dass hier eine "mehr ist besser"-Regel zutrifft. Tut es aber nicht zwangsläufig. Olfaktorische Rezeptoren sind in der Regel non-selektiv, das heißt, viele verschiedene Moleküle passen in den gleichen Rezeptor, und viele verschiedene Rezeptoren werden beim gleichen Duftmolekül aktiv. Das Ergebnis ist eine hohe Redundanz, die sich darin widerspielt, dass beim Menschen sogar nicht mal alle 400 Rezeptoren gefunden werden: In einer Analyse menschlicher Riechschleimhäute wurden nur 90 Rezeptoren gefunden, die in allen Schleimhäuten von 26 Personen vorkamen, daneben besaß jeder ein individuelles Set an etwa 200 weiteren Rezeptoren aus dem Gesamtpool. Die hohe Schwankungsbreite der vorhandenen Rezeptoren sagt aber alleine nichts über die Geruchsleistung aus. Die Rezeptoren sind nur ein Baustein der Signalkaskade, die am Ende zu einer Geruchswahrnehmung führt.

Eine Etage weiter oben gibt es einen spannenden Befund: die Riechzellen in der Nasenschleimhaut senden ihre Signale an sogenannte Glomeruli im Riechkolben (olfactory bulb im Bild), der ersten Verarbeitungsstufe im Gehirn, direkt über der Nasenhöhle. Ein Glomerulus ist eine Verbindungsstelle, an denen Riechzellen des gleichen Rezeptortyps zusammenlaufen und ein gebündeltes Signal an übergeordnete Hirnzellen weitergeben. Jedes Glomerulus erhält Signale von nur einem einzigen Rezeptortyp. Das Ergebnis ist also im Riechkolben eine räumliche Aktivierungskarte. Grob gesagt: Je mehr und je häufiger ein Typ Riechzellen Signale abgibt, desto stärker aktiv wird das entsprechende Glomerulus in der Gesamtaktivierungskarte. Verbindet man diese Erkenntnis mit der bereits erwähnten Non-Selektivität der Rezeptoren, kann man sich gut vorstellen, dass jedes Duftmolekül ein komplexes, individuelles Aktivierungsmuster in der Riechschleimhaut und im Riechkolben anfeuert. Und genau hier kommt der Trumpf von uns Menschen zum Vorschein: Lange wurde angenommen, dass jeder Rezeptortyp auf genau zwei Glomeruli trifft - weil das aus Nagetieren so bekannt war. Menschen müssten demnach bestenfalls rund 800 Glomeruli besitzen. Im Jahr 2008 wurde dann aber eine Studie publiziert, bei denen durchschnittlich 5600 Glomeruli in menschlichen Riechkolben entdeckt wurden! Das ist ein Verhältnis von 16:1, also mindestens16 Glomeruli pro Rezeptortyp! Als Geruchsforscher flippe ich bei solchen Zahlen ganz aus, aber bevor ich deren Bedeutung vertiefe, möchte ich euren Stolz als Menschen heben und den Begriff des Mikrosmatikers aus eurem Gedächtnis brennen! Auch wenn ihr den wahrscheinlich gerade erst gelernt habt. Sorry.

Wie schlecht riechen wir denn nun? Der Vergleich mit dem Hund zu Beginn scheint eine deutliche Sprache zu sprechen, und die meisten von euch riechen zur Begrüßung eines Mitmenschen auch nicht an dessen Hinterteil. Dennoch müssen wir uns nicht schämen. Im Gegenteil. Hier eine kleine Auflistung:

Wie schlecht riechen wir denn nun? Der Vergleich mit dem Hund zu Beginn scheint eine deutliche Sprache zu sprechen, und die meisten von euch riechen zur Begrüßung eines Mitmenschen auch nicht an dessen Hinterteil. Dennoch müssen wir uns nicht schämen. Im Gegenteil. Hier eine kleine Auflistung:

- Riechschwellen: Eine Riechschwelle gibt die Mindestmenge eines Duftmoleküls an, ab der wir einen Geruch wahrnehmen. Anders als das Hundebeispiel uns glauben lässt, haben Menschen nicht durch die Bank schlechtere Riechschwellen als andere Tiere. Stattdessen ist die Riechschwelle für jeden Duft unterschiedlich bei jedem Tier. Menschen riechen Würstchenreste nicht tagelang, dafür übertrumpfen wir selbst Hunde in der Wahrnehmung von manchen Mercaptanen, die etwa in verfaulten Früchten vorkommen. Menschliches Blut und Bananen riechen wir ebenso sensibel wie unsere "makrosmatischen" vierbeinigen Freunde, und für manche Fettsäuren wurden bei Menschen Riechschwellen mehrere Potenzen über denen von Hunden gefunden. Hier lässt sich wenig verallgemeinern, aber man könnte durchaus annehmen, dass unterschiedliche Riechschwellen abhängig von der evolutionären Relevanz bestimmter Düfte sind. Als Allesfresser sind verfaulte Früchte für uns wahrscheinlich wichtiger als für karnivore Wölfe. Insgesamt bewegen sich menschliche Riechschwellen im Bereich zwischen ppm und ppt, also "Parts per Million" bis "Parts per Trillion", was das Verhältnis von Duftmolekül zu anderen Molekülen in der Luft angeht. Das ist nicht nur respektabel, sondern zum Teil sogar moderner Messtechnik überlegen, weshalb menschliche Geruchsexperten für die Nahrungsmittelindustrie immer noch unentbehrlich sind.

- Diskrimination: Die Diskrimination von Düften beschreibt, wie viele Düfte wir unterscheiden können. In vielen alten Lehrbüchern liest man die Zahl von 10.000 wahrnehmbaren Düften, für die nie irgendjemand einen Beleg bemüht hätte. Bushdid und Kollegen lancierten 2014 eine Rechnung mit mehreren Billionen wahrnehmbaren Düften, woraus eine rege Diskussion über die mathematischen Annahmen dieser Rechnung entsprang. Fest steht allerdings, dass wir extrem viele Düfte voneinander unterscheiden können. Beispiel: Alkohole und Aldehyde riechen für uns bereits anders, wenn lediglich ein Kohlenstoffatom mehr oder weniger dran ist. Eine Mischung einer von zwei "benachbarten" Molekülen einer solchen Kohlenstoffreihe riecht dann allerdings nicht wie die "Mitte" zwischen den Einzeldüften, sondern wieder ganz anders. Spiegelbildliche Formen des selben Moleküls könne für uns komplett anders riechen, wie z.B. D-Caron und L-Carvon, ersteres deutlich minzig, zweiteres kümmelartig. Und enorme Fähigkeiten besitzen wir auch im Hinblick auf menschliche Düfte: Eltern erkennen am Geruch ihre Kinder, Paare ihren Partner, Freunde sich gegenseitig, und unter mehreren T-Shirts von unterschiedlichen Menschen erkennen wir leicht unser eigenes.

- Identifikation: Hier wird es kniffelig. Während wir extrem viele Düfte wahrnehmen und unterscheiden können, fällt es uns schwer, sie zu benennen. Ohne visuelle Hinweise benennen Menschen nur 25-50% gewöhnlicher Haushaltsdüfte korrekt. Auch Mischungen bereiten uns Probleme: Selbst Sommeliers und Parfumeure schaffen es nicht, aus komplexen Mischungen unterschiedlicher Moleküle in gleicher Intensität mehr als eine Handvoll richtig zu benennen. Zu allem Übel spielt unsere kognitive Verarbeitung auch permanent mit rein und verändert unsere Wahrnehmung. Lass jemanden an Isovaleriansäure riechen und bennene den Geruch als "reifen Camembert" - die Wahrnehmung und emotionale Bewertung des Duftes ist ganz anders, als wenn man "Fußgeruch" als Label dazugibt. Der gleiche Effekt bei Weinproben oder Duftpyramiden: Erwähnt irgendjemand eine bestimmte Note, glauben wir schnell, diese auch zu riechen. Selbst wenn die Note gar nicht vorhanden ist…

Unsere doch erstaunlichen Riechfähigkeiten lassen sich nun wunderbar mit den biologischen Befunden zusammen bringen. Die erwähnten Glomeruli wiederholen nicht einfach nur die räumliche Aktivierung, die aus der Riechschleimhaut kommt, sondern dienen als Signalverstärker. Es ist ein komplexes Zusammenspiel von Aktivierung und Hemmung, das dazu führt, dass je nach Input von unten (Nase) und von oben (Gehirn) ein bestimmtes "Duftbild" in die weiteren Hirnregionen weitergeleitet wird. Unsere enorm hohe Anzahl an Glomeruli lässt viel Spielraum für unvorstellbar fein abgestimmte Signalverstärkungen und -hemmungen im Wechselspiel mit unserer bewussten Wahrnehmung und unseren Lernerfahrungen. Wenn wir etwa in einer Weinprobe einen bestimmten Duft "suchen", erhalten die Zellen im Riechkolben von höhergelagerten Hirnbereicheneinen hemmenden Input, der gezielt Signale einschränkt, die nicht unserem Suchbild entsprechen. Dies ist vor allem im vorderen piriformen Cortex, PC im Bild, gefunden worden. Ist dann eine Spur des gesuchten Duftes vorhanden, wird diese im Kontrast deutlich stärker. Duftexperten scheinen über Lernerfahrung vor allem ihre Mustererkennung der geruchlichen Aktivierungskarten zu verbessern, wobei der Riechkolben mit seinen Glomeruli nur die erste Stufe ist. In den nachgelagerten Hirnarealen wird das ankommende Signal je nach Bedarf weiter angepasst, mit Kontext, Erinnerungen und Bewertungen verbunden und schlussendlich in noch "höheren" Regionen zusammen mit allen anderen Sinnen und unserer Aufmerksamkeit zur Wahrnehmung der aktuellen Situation integriert.

Wem jetzt etwas schwindelig ist, der sollte sich freuen, denn die Forschung zeigt uns tagtäglich, dass selbst der vernachlässigte Geruchsinn ein komplexes Wunderwerk der Natur ist, eine Maschinerie mit vielen Zahnrädern, von deren künstlicher Imitation wir noch weit entfernt sind. Zum Thema "Am Hinterteil riechen": Menschen kommunizieren dennoch rege über ihren Körpergeruch, nur eben anders. Das aber später in einem anderem Blogbeitrag.

(Wichtigste) Quellen:

Meine Masterarbeit :-)

Araujo, I. E. de, Rolls, E. T., Velazco, M. I., Margot, C., & Cayeux, I. (2005). Cognitive modulation of olfactory processing. Neuron, 46(4), 671–679. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2005.04.021

Boesveldt, S., Olsson, M. J., & Lundström, J. N. (2010). Carbon chain length and the stimulus problem in olfaction. Behavioural Brain Research, 215(1), 110–113. https://doi.org/10.1016/j.bbr.2010.07.007

Malnic, B., Hirono, J., Sato, T., & Buck, L. B. (1999). Combinatorial receptor codes for odors. Cell, 96(5), 713–723. https://doi.org/10.1016/S0092-8674(00)80581-4

Maresh, A., Gil, D. R., Whitman, M. C., & Greer, C. A. (2008). Principles of Glomerular Organization in the Human Olfactory Bulb - Implications for Odor Processing. PloS One, 3(7), e2640. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0002640

McGann, J. P. (2017). Poor human olfaction is a 19th-century myth. Science, 356, eaam7263. https://doi.org/10.1126/science.aam7263

Olender, T., Keydar, I., Pinto, J. M., Tatarskyy, P., Alkelai, A., Chien, M.-S., . . . Lancet, D. (2016). The human olfactory transcriptome. BMC Genomics, 17(1), 619. https://doi.org/10.1186/s12864-016-2960-3

Olofsson, J. K., & Gottfried, J. A. (2015). The muted sense: Neurocognitive limitations of olfactory language. Trends in Cognitive Sciences, 19(6), 314–321. https://doi.org/10.1016/j.tics.2015.04.007

Royet, J.-P., Plailly, J., Saive, A.-L., Veyrac, A., & Delon-Martin, C. (2013). The impact of expertise in olfaction. Frontiers in Psychology. (4), 928. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00928

Yeshurun, Y., & Sobel, N. (2010). An odor is not worth a thousand words: From multidimensional odors to unidimensional odor objects. Annual Review of Psychology, 61, 219-41, C1-5. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.60.110707.163639

Bildquelle: Saive et al. (2014): A review on the neural bases on episodic olfactory memory. Frontiers of Behavioral Neuroscience, 8, 240. https://doi.org/10.3389/fnbeh.2014.00240; Bildlizenz: CC BY 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Matvey

Matvey

Dankeschön, auf weitere solch informative Blogs freue ich mich schon.

Sher spannend und erwitert wieder einmal den Horizont! Gerne mehr! ;)

Aber das heißt auch, dass die Dufthersteller bei der Kreation von neuen Molekülen immer noch blind drauf los raten?

Weißt du (oder sonst jemand) per Zufall was in der Zwischenzeit mit Luca Turins vehement vorgetragener Vibrationstheorie geworden ist und der Debatte Vibration vs Form?

Dann hoffe ich mal auf zeitnahe Fortsetzung ....

Als alter Naturwissenschaftsdulli habe ich natürlich, trotz deiner wirklich anschaulichen Darlegung, nicht alles so ganz verstanden. Aber immerhin kann ich zumindest ein bisschen Lesen - und das Lesen deines Blogs hat großen Spaß gemacht! Vielen Dank!